虽然这个话题有点沉重,但是出于内心的催逼,我还是要用长文把当下的所思所感记录下来。今日的社会让我深深感受到一种危机正在不断蔓延、加剧,那就是「信任」危机——

不是人与人之间越来越不信任的那种「信任危机」,而是对各种的权威无条件的信任泛滥 。

亚马逊云服务大崩溃

昨天亚马逊云服务(Amazon Web Services)大崩溃。根据亚马逊的披露,出问题的云服务中心是 US-EAST-1,只是亚马逊 39 个区域中的一个,结果却导致了成千上百的其他服务中断,包括购物、聊天、流媒体、游戏、航空、电信、金融等几乎所有民生领域。连附近的社区大学都因为 AWS 宕机,无法给学生考试。

亚马逊的 39 个区域,看似风险分散, 实则任何一个出问题都会导致大麻烦。

发生这么严重的事故,这是亚马逊股价(AMZN)的反应:

(我检查了好几遍时间和日期……AMZN 还跑平了纳斯达克指数)

股市疯了吗?没有! 因为有前车之鉴——

Crowdstrike 更新推送大崩溃

2024 年 7 月 19 日,计算机安全服务 提供商 Crowdstrike 将一个未经充分测试的配置文件通过自家的更新系统强制推送到了数以百万计的计算机上,结果全球多数机场停摆,银行 ATM 死机,多个地方的 911 紧急呼叫中心都瘫痪。

当天,CRWD 股价下崩 11%。分析师们纷纷预计 Crowdstrike 将丧失大量客户,断送自己的行业龙头地位。

猜猜之后一年股价的发展?

(从事故后的低点 $215.72,到今天已经翻倍还多)

通过这个惨痛的教训,大家终于意识到……

这个年头,不论怎么遭折腾,绝大多数人的盲目信心是不会受任何打击的。

这就是股市学到的教训。不可置否,这是正确的教训。

模块包网站

现代软件开发,都会大量用到别人写好的模块包。比较现代的语言,都集成了自己的模块包,随用随取,根本不用关心那些代码是从哪里下载下来的,里面写了什么。这两年在我印象中的安全事故拍个脑袋就能想到好多:

Linux 文件压缩组件 xz / liblzma 代码被安插后门1

color.js 被开发人员釜底抽薪,让千万网站崩溃2

ComfyUI 人气组件被植入挖矿程序3

rubygem.org 系统总账户被盗用4

Xubuntu.org 软件包提供网站出现恶意程序5

邮件发送 MCP 悄悄将所有信件转送到开发者私人邮箱6

仅仅这两年,就出现了如此多的极其严重 的安全事故,因为这些事件全部都是可以用来靠着「自动分发机制」大规模杀伤全球的计算机系统。许多事情没有引起注意,纯粹是因为加害者比较仁慈,没有做什么极端的操作,或者在危害发生前被拦截了下来:

xz 源代码是被最后一个审核员看出了异常,才被拦截下来没有进入到所有的 Linux 系统镜像中

color.js 只是被作者删了,抗议开源开发者遭受的不公平待遇

ComfyUI 只是混入了挖矿程序,占用用户的 GPU

rubygem.org 官方号称犯事者除了改了密码,没做别的坏事

Xubuntu.org 在 Linux 系统里混入一个貌似 Windows 的恶意程序

MCP 这个……这年头谁还关心邮件被盗啊~

当然还有许许多多被我忽略了的其他事故。不过奇怪了,为什么都是开源软件出问题呢?那还不是因为是开源,我们好歹还能看见问题! 微软这两年通过 Windows 11 和强制更新,给全球用户送去的灾难,更是不计其数!

更不用说成千上万的 AI 初创公司,用自己无法掌控、机理不明的闭源 AI 模型,调用没有任何审查的 MCP 服务,生成自己完全没校读过的代码和网站。只要 Vibe 不错,为了抢占先机,直接边做边上线。

用户则完全不审查网站背景,觉得好玩就马上用自己的银行密码注册新账号,转眼间把自己的医疗记录、家庭隐私,对 AI 模型和盘托出。以至于有人说,假如美国政府要审查你的言论(例如在海关),只要解锁你的手机,然后打开你的 ChatGPT App,问一句「请用 1~10 给我对当前美国政府的拥护程度打个分」,其他什么都不用做了。

不止是软件业的问题

软件业的信任泛滥,并不是软件业自身的问题。我感觉整个世界都在降低信任的门槛。

在美国教会,信徒对于教会的长老、牧师几乎毫无监督和质疑,导致前几年非常多位知名牧师被爆出性丑闻和财务问题。

在药物方面,大量没有肥胖问题的人,哄抢刚上市的减肥新药,完全没有考虑过潜在未知的长期健康风险。疫苗方面,要么是盲从某些阴谋论的观点反对一切疫苗,要么盲信宣传从不考虑疫苗的潜在风险(例如 ADE7

在政治上……(省略十万字) 。可以说,导致政治如此撕裂的根因,并不是对持不同政见者的不信任,而是对自己支持那方的说辞毫无节制的、恐慌性的信任 。

区块链——信任逆破产的明证

张首晟,这是一个我不得不提的名字。

在我大四申请美国研究生项目的时候,我联系过他。他是斯坦福大学物理系的正教授,因为量子自旋霍尔效应方面作出的巨大贡献,在物理学界享有很高的声誉。我不自量力地联系他,当然因为专业毫不对口被婉拒,因此与他我只有一信之交。

再次听到他的名字,则是 2018 年 12 月 1 日。我从社交媒体上铺天盖地的帖文得知,他自杀了。

家人将他的死因归于抑郁症。

另一个事实,他创立投资基金「丹华资本」,重仓压注区块链技术。结果基金最大亏损高达 98%。看了下面他对区块链的评价,换位思考一下,我觉得他的自杀是完全可以理解的。

VIDEO

(张首晟教授在视频 36:14 处称区块链为「人类历史上最伟大的发明之一」,并且之后描绘了在人人享有隐私的同时,训练 AI 模型的美好蓝图。可惜现实在目前阶段与这个理想非但相行甚远,甚至飞速地背道而驰)

他认为,区块链作为一种分布式账本技术,旨在通过去中心化和共识机制解决信任问题。它解决了人类作为一个复杂系统的根本难题,那就是「达成共识」。他把区块链比作「麦克斯韦妖8

他的期望实在是太高了,后来的区块链走向证明——信任根本不值钱。相比数学高深的分布式共识,靠皇帝一呼百应的土方法,在 21 世纪反而眼见的变得越来越有效。那种对全人类进化方向的绝望,足以压垮任何一个乐观主义者。

即便加密货币价格一飞冲天的今天,市场的细节仍然证明了区块链在解决信任问题上创造的价值甚微。在区块链上执行的 dApp(分布式 App)完全不成气候,deFi(分布式金融)还是一个内循环半诈骗的状态。飞涨的货币,例如 BTC、BNB,全部都是被各国政府或者中心交易所完全控制伪匿名货币。它们价格的上涨,纯粹是政策炒作和系统性腐败的结果,与分布式信任的价值毫无关系。

一言以蔽之,信任不值钱 。

信任为什么不值钱?事物变得过于复杂、懒、缺乏教育、社交媒体、阴谋论……具体原因实在太多,除了得出更多悲观的结论,似乎对当下的我们也没有什么特别的价值。

但是我认为,信任越是不值钱,怀疑就变得越值钱 。

怀疑不是只是相信非主流派别甚至阴谋论,而是凡事都尽量依靠自己的能力和认知,主动分析信息,采取经过判断的行动。哪怕采取一点点防御性姿态,能够收获到的益处也许比你想象的要大的多。因为韭菜田长得太茂盛了,你只要稍微弯一下腰,也许就能躲过被割的命运。

现在 AI 行业的野蛮增长,对于用户隐私的侵犯和践踏,像极了历次工业革命的初期,人们对环境肆意的破坏和对资源的掠夺。许多人心里是暗暗认为,自己不是什么了不起的人物,也没做什么违法乱纪的事情,隐私根本不重要。但是我们一次次都是这么认为的:空气污染不重要,过度开采不重要,物种灭绝不重要……

也许隐私掠夺的社会性恶果,要到几年、十几年后才会爆发。最终也许会等来文明的进步,从技术和法律上解决这些问题,又要几年、十几年。但现在就像是这些污染爆发的初期阶段,要避免长期的损伤,只能靠自己提高保护意识,让危害发展到社会性问题之前让自己免受最大的冲击。

我的实际原则

没有刚性需求的新事物,不要跟风。不要有 Fear Of Missing Out ,恐惧不会带来好结果;

关闭自动更新,手动执行软件更新,并尽量延迟两三个版本。这样如果某个更新导致严重问题,你就不会立刻中招。况且,现在的自动更新带来的风险远远大于旧版本的安全隐患;新版本往往会删除已有的实用功能 ,很少会增加不可或缺的新机能 ;

有潜在危险的事物要做充分研究,权衡利弊。对于像疫苗、新药、转基因这类超过我能力范围的事物,我个人对安全的评判标准是——被社会广泛接受并使用超过一整代人(60 年以上) 。不要盲从科学家,盲从政府,而是坚持根据自己能够理解并采信的证据,不断调整自己的看法;

如果一个东西复杂到自己无法理解,那偏向于不要去信任它比较好;如果有明显更加安全、容易理解的选项,稍微多一点努力、牺牲一点便利,都是值得的;

把隐私看作是自己重要的资产 ——哪怕到了某一天你不得不出卖自己的隐私,屯到最后一定能卖最高的价格 ;学会享受周围人的不待见——「你太落伍了」「你太极端了」……这些决定是我深思熟虑过的,我完全不需要这些便利;我宁愿在镰刀割来的时候,稍稍辛苦一下我微微弯曲的膝盖。

(美国的考场给的是这种蓝色塑封袋。)

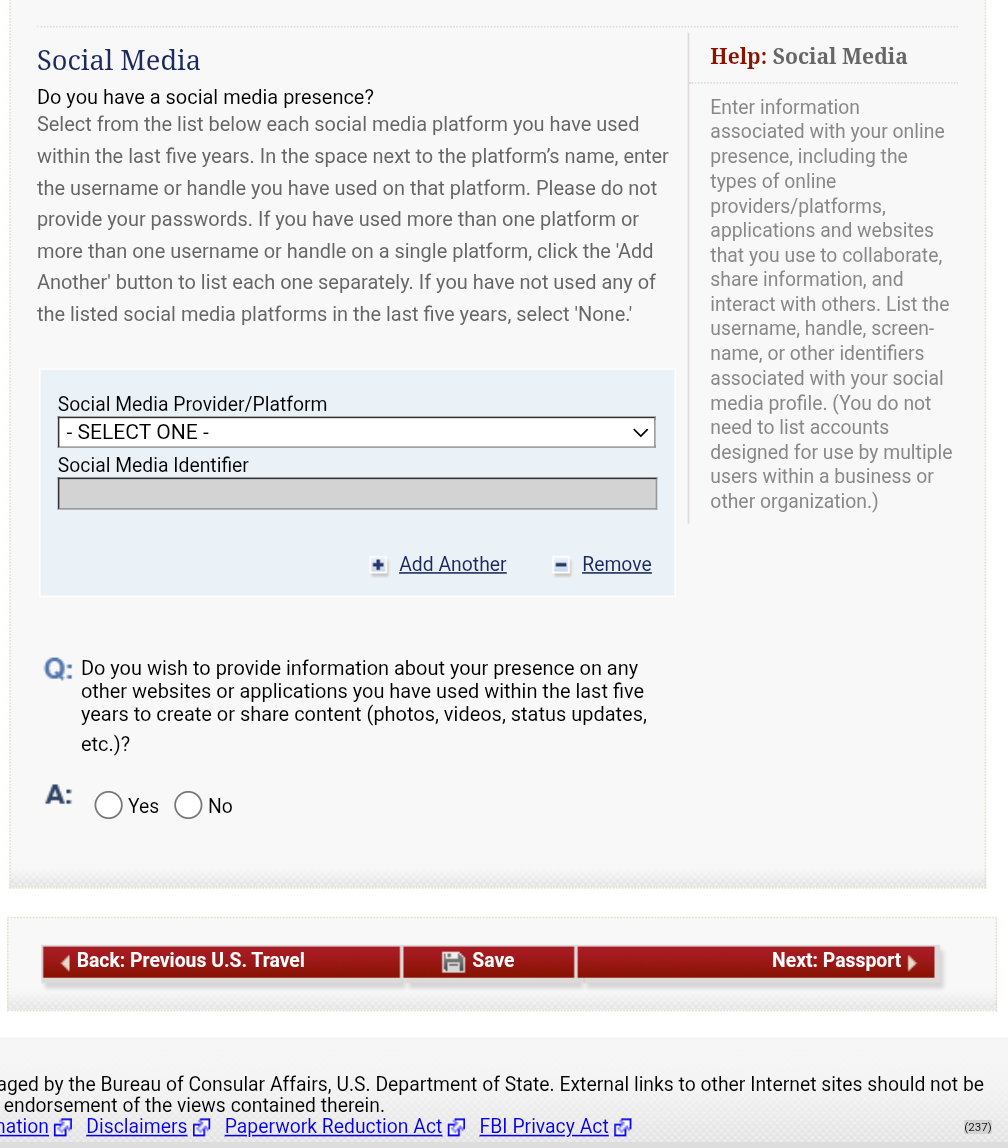

(美国的考场给的是这种蓝色塑封袋。) (这是美国的签证申请表 DS-160)

(这是美国的签证申请表 DS-160) (我检查了好几遍时间和日期……AMZN 还跑平了纳斯达克指数)

(我检查了好几遍时间和日期……AMZN 还跑平了纳斯达克指数) (从事故后的低点 $215.72,到今天已经翻倍还多)

(从事故后的低点 $215.72,到今天已经翻倍还多)

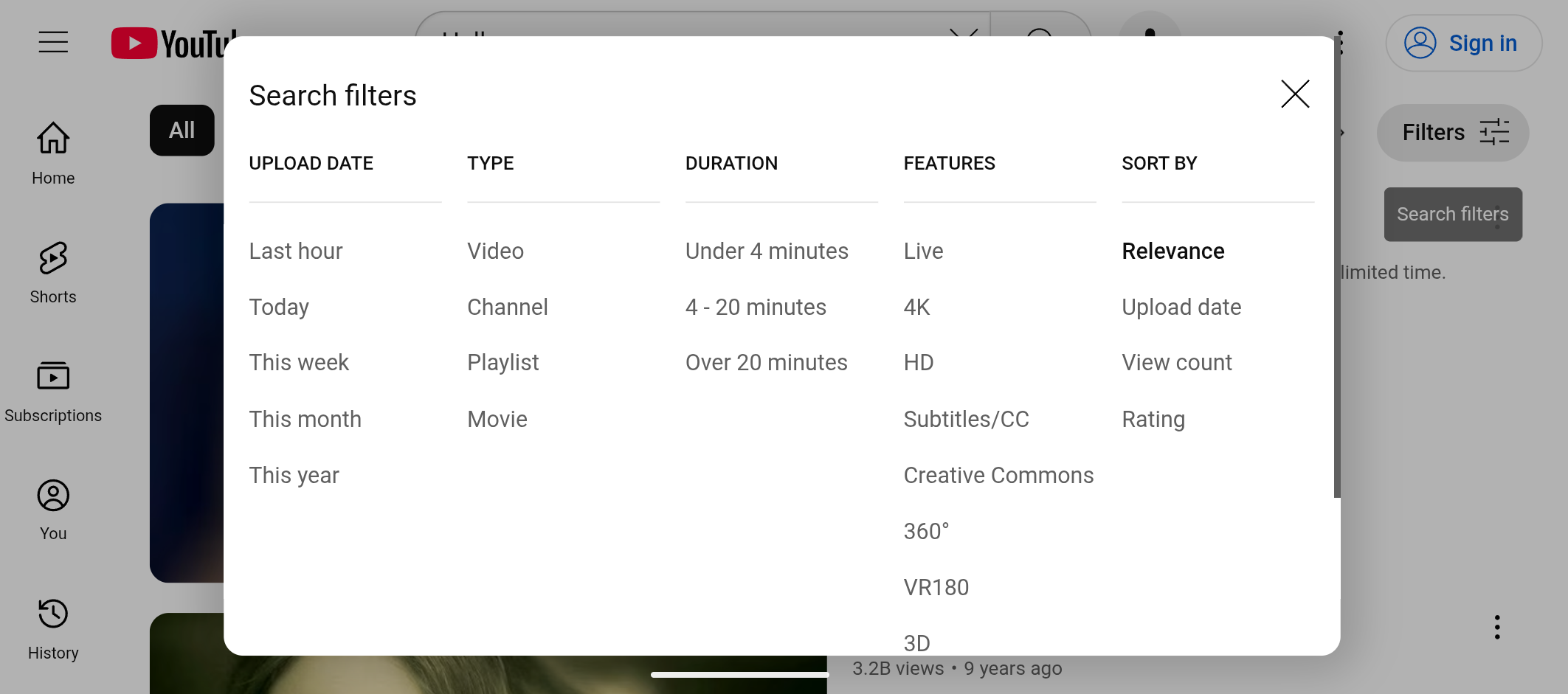

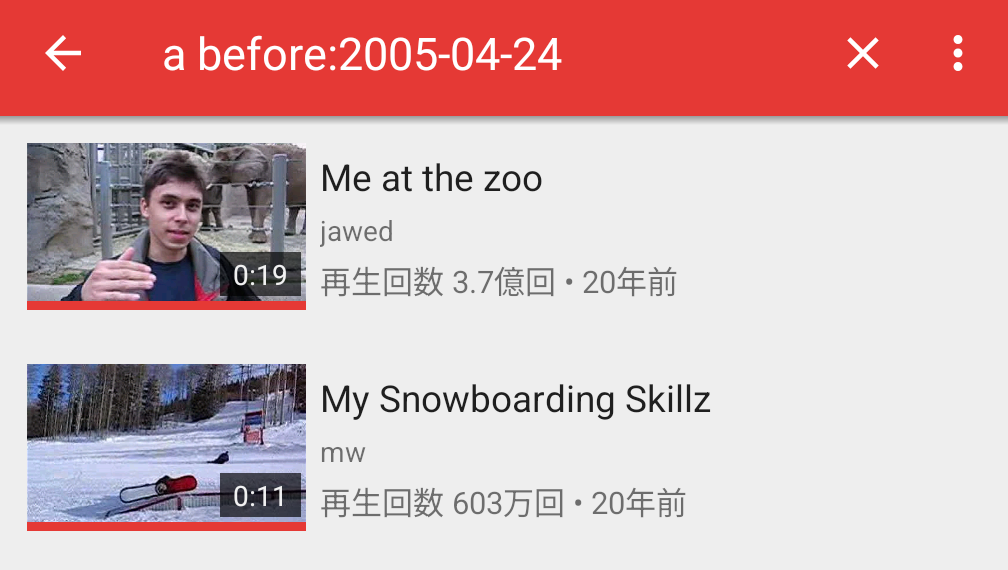

(「最近一天」好无趣,「最远一天」才好玩!)

(「最近一天」好无趣,「最远一天」才好玩!)

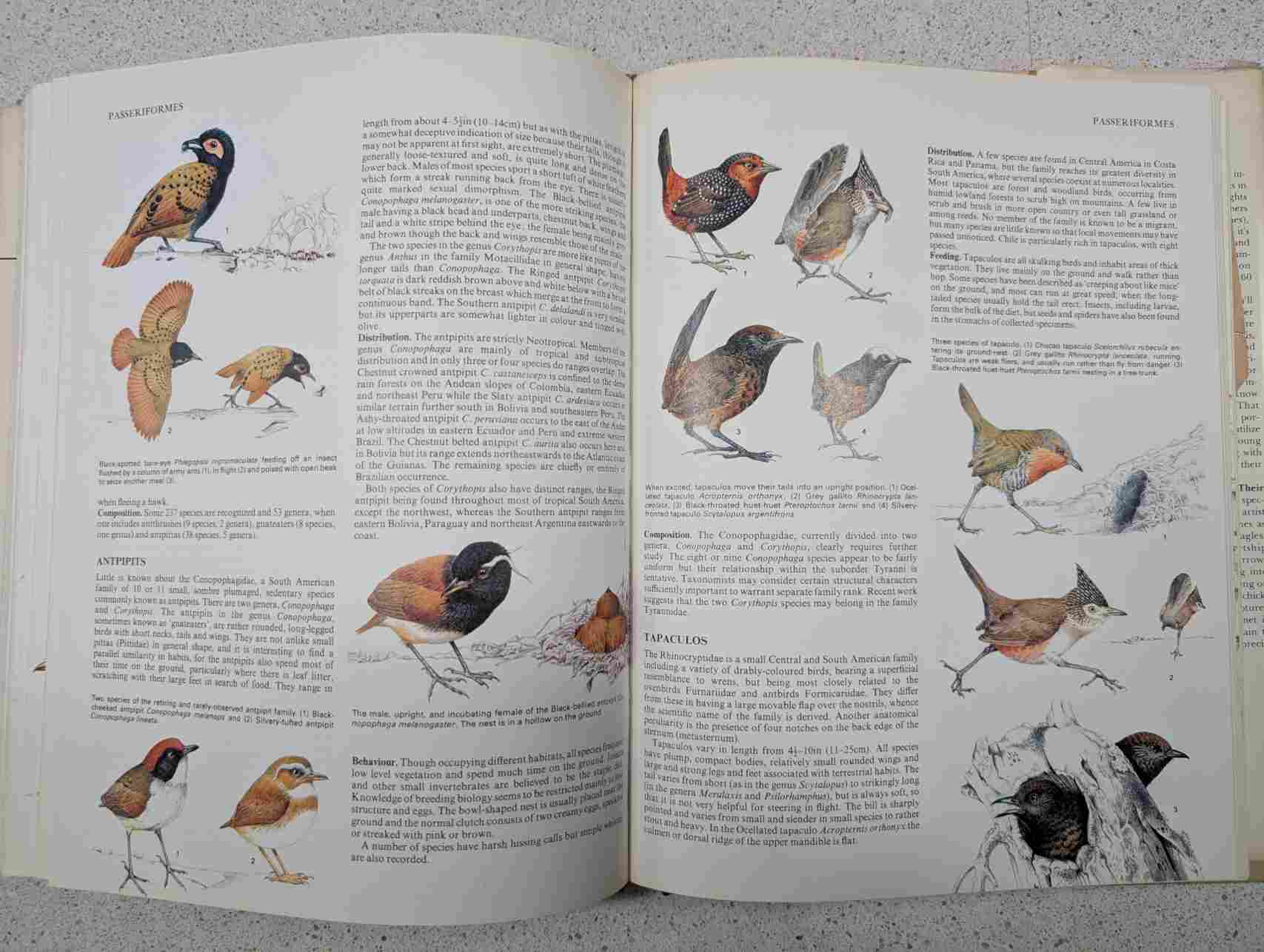

(精致而严谨的插画,有着照片和 AI 无法代替的美)

(精致而严谨的插画,有着照片和 AI 无法代替的美)