二十一世纪的愚昧

从古到今的每一个人所身处的时代,当时都是知识最丰富、科技最发达的时代——这是一句废话。

但是很多当时最先进、最科幻的做法,用今天的科学标准来看,简直是愚昧至极。就拿二十世纪来说,我能想到的「匪夷所思」的愚昧就有好几件。

镭风潮

1910 年,居里夫妇分离出了放射性元素「镭」。「放射性物质能发射出能量」这个科学观点渐渐成为家喻户晓的常识。

能让人永远「能量满满」的长生不老药,不就找到了吗?这种「因为所以科学道理」很快就被普及了。

市场上开始出售「三重蒸馏提纯的正宗含镭能量饮」(商品名「镭补」),各种加镭的化妆品成为了高端奢侈品。因为镭太贵了,市场上充斥了拿镭说事的假货。这可能是历史上为数不多的「假货胜过真货」的例子了。

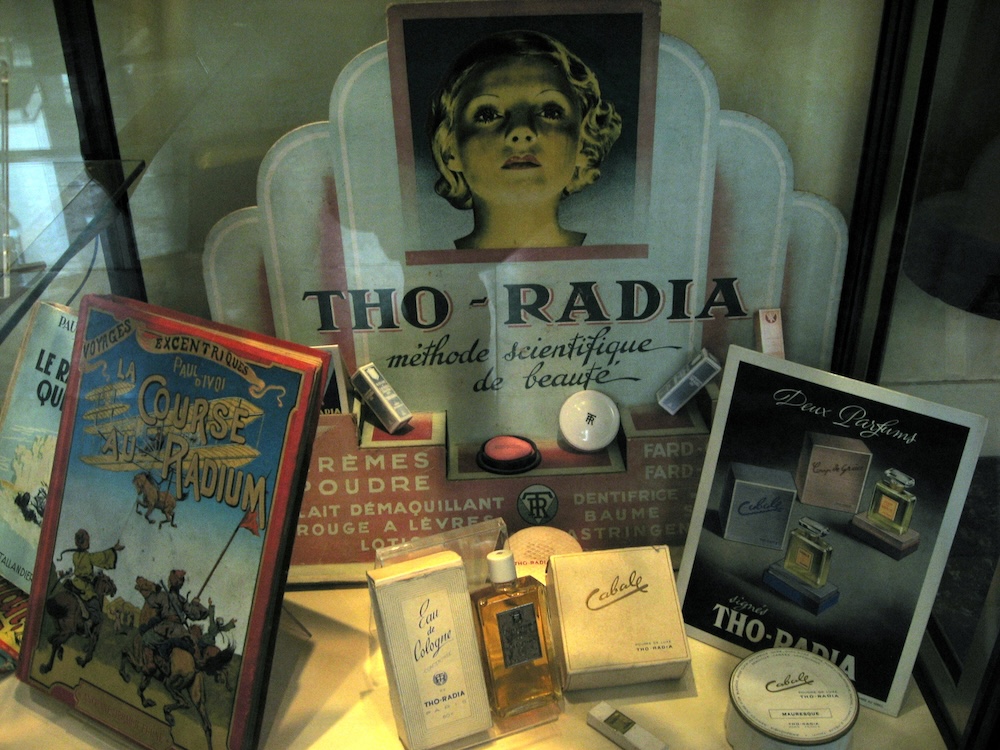

▲ 全套的含镭护肤品,过年送冤家又体面又实惠。镭的半衰期 1600 年,即使下葬了,残留还可以继续辐射前来扫墓的子孙。

▲ 全套的含镭护肤品,过年送冤家又体面又实惠。镭的半衰期 1600 年,即使下葬了,残留还可以继续辐射前来扫墓的子孙。

脑叶白质切除术

这个风靡二十世纪 30~50 年代的手术,到今天都让我头皮发麻:

患有癫痫、强迫症、精神分裂症,甚至只是多动症的病人,通过这个手术就可以变得性情温顺,没有攻击性。

大致的做法是——先用电击或药物麻醉,然后用一根类似冰锥一样的锥子,用榔头从眼球上方的眼眶缝隙里直接敲入大脑,把脑前叶戳烂(此段文字需谨慎阅读),这样就能在精神病领域里达到「治百病」的效果。

这项手术(原版的具体过程略有不同)在 1935 年被发明出来,随后短短二十年,在美国就被实施了超过四万例。发明者 António Egas Moniz 获得了 1949 年的诺贝尔生理学奖。

有些父母仅仅因为孩子多动症不听话,就来就医。医生把孩子的脑子捣烂之后,孩子真的变得温柔听话,但是之后慢慢发现,温顺背后的代价,是痴呆一般的迟钝。于是,这个手术从得诺贝尔奖之后,就被各国政府渐渐废止了,因为副作用太大,还涉及到了侵害人权的伦理问题。

谁能想到把大脑捣烂之后,人会变傻呢?真是始料未及啊!

儿童止咳水海洛因

「海洛因」这个让人能变 Hero 的神仙物质,是拜耳制药的商品名,于 1989 年开始生产,非处方药,用于儿童止咳,标榜为「不会成瘾的吗啡」。

其他就不用多说了吧,这个致瘾性登峰造极的毒品,到底是怎么被认为不会成瘾的,实在是匪夷所思。

二十世纪专属的愚昧

我们终于从愚昧的二十世纪,踏入了智慧的二十一世纪~

不要运动不要节制就能魔性减肥的神药 GLP-1,往脸部打宇宙最强毒素就能让人永葆青春的美容疗法,都是经过了二十一世纪特别的科学证实,绝对安全。

发明仅仅两三年的大语言模型,让我们赶紧请他们来读我们的全部的个人邮件,帮我们整理自己的隐私,让他们来管理自家的智能门锁、智能家电。不用就落伍了!

愚昧只属于二十世纪,先进的二十一世纪是不会存在愚昧的。但不尝鲜的话你就落伍了,就要被时代淘汰!

这些会不会是二十一世纪的镭粉呢?

(大豪宅院子里摆满了圣诞装饰,前去参观的车辆络绎不绝。不过大家都不敢下来走进私家宅院😅)

(大豪宅院子里摆满了圣诞装饰,前去参观的车辆络绎不绝。不过大家都不敢下来走进私家宅院😅)

(两个超级大豪宅)

(两个超级大豪宅) (懒得装灯的话,放两三个这样巨型充气玩偶也很有排场啊)

(懒得装灯的话,放两三个这样巨型充气玩偶也很有排场啊)

(布置得很不错的独栋宅子)

(布置得很不错的独栋宅子) (附近的明星家庭,每次都能招揽来许多人驻足参观。走在人行道上,就没有豪宅院子那样的顾忌啦)

(附近的明星家庭,每次都能招揽来许多人驻足参观。走在人行道上,就没有豪宅院子那样的顾忌啦) (90 年代的韩国街头时尚,如果能有当时北朝鲜的对比那就更有冲击力了)

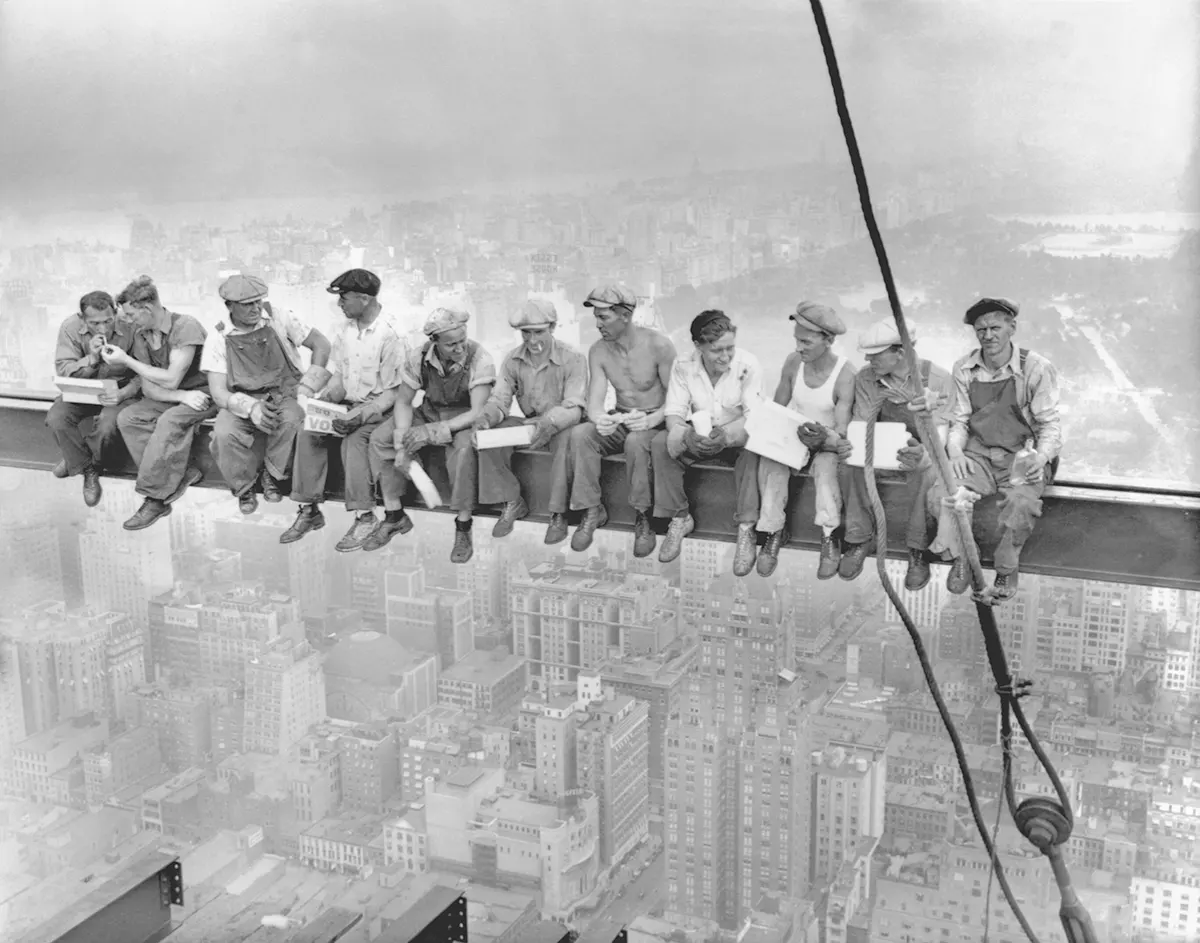

(90 年代的韩国街头时尚,如果能有当时北朝鲜的对比那就更有冲击力了) (题为《摩天大厦上的午餐》,里面的人物在造哪栋建筑,他们是谁,他们还在顶上干过什么,

(题为《摩天大厦上的午餐》,里面的人物在造哪栋建筑,他们是谁,他们还在顶上干过什么,

(站在街边反对

(站在街边反对 (一个人举一块牌子需要极大的勇气、效果也甚微;加入成千上万人不需要那么多勇气,还能嘻嘻哈哈,效果也显著,这是游行示威体现出的的微观经济学原理)

(一个人举一块牌子需要极大的勇气、效果也甚微;加入成千上万人不需要那么多勇气,还能嘻嘻哈哈,效果也显著,这是游行示威体现出的的微观经济学原理)